一、平衡计分卡的起源与发展

Balanced Score Card,中文翻译过来就是“平衡计分卡”,由哈佛大学教授Robert Kaplan与David Norton在20世纪90年代初提出的企业绩效评价体系。

在此之前,杜邦分析法作为一种主要的绩效考核方法被广泛运用于企业实践中。该方法的核心就是计算分析各项财务指标。其最大的缺点就是只能对过去的业绩进行考核评价,而不能指导未来的业务发展。所谓未来的业务发展,指的就是企业战略执行的问题。20世纪60年代开始,美国的学者就开始研究企业战略问题。战略关注的是长远的规划,是对未来企业发展的前瞻性设计,包含的内容不仅仅是财务数据方面,还包括市场、产品、客户、员工价值实现等等。此时评价企业绩效就不能仅仅考核财务指标,还应当结合企业战略的指标进行评价。因此在这样的背景下,结合一些企业实践,Robert Kaplan与David Norton在学术上提出了“平衡计分卡”的概念。

“平衡计分卡”体现的就是“平衡”二字,在考虑财务指标的同时,兼顾客户、业务流程和成长创新三个方面,是一个综合性的评价体系。

后来,二人对“平衡计分卡”的体系不断的丰富发展,从制定战略到把战略转化成执行方案(运营层面),平衡计分卡贯穿其中,表现出来的形式就是“战略地图”,他们写了一本专门的书就叫《战略地图》。因此,平衡计分卡的应用往往结合着战略地图,把四个维度在一张图表中展现出来。 平衡计分卡与战略地图结合在一起,就不仅仅是绩效考核的工具了,而是战略制定与战略执行的仪表盘。因此现代意义的平衡计分卡其实是在讲,如何确定公司战略、如何分解战略、如何执行战略,它是一套企业战略管理的工具。

二、实际应用

(一)首先对平衡计分卡要有个结构上的认识。

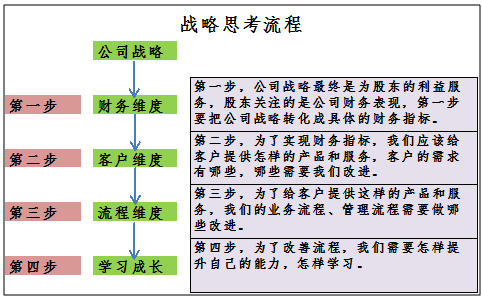

公司战略与四个维度之间的关系可以用下图表示:

四个维度层层递进、相互关联,这就是平衡计分卡与公司战略结合起来的逻辑结构。

(二)其次,绘制战略地图。

明白这个逻辑以后,就可以进一步绘制战略地图,围绕着战略把每个维度的内容具体化。

1、把公司战略转化成财务指标

国外管理学教科书把战略表达成公司的使命或愿景,强调公司要一以贯之的长久规划。几乎每家公司都会有高大上的使命,有的把它写在墙上,有的每天带领员工喊一遍。但是这些仅仅是精神层面的引导,或者叫价值观,并不能用于实际执行,即并没有明确的指导大家该怎么去做。正因如此,才导致了很多看起来很好的管理工具没办法落地实施。

其实,我觉得把“战略”二字换成“预算”更有利于执行,因为预算就是一种可以执行的规划。一般企业做预算,往往是做年度预算,比如今年年底做好明年全年的预算。公司不同发展阶段,预算的目标是不同的。初创公司以生存下去为目标,成长期的公司以快速增长为目标,成熟期的公司以获取更多的盈利为目标,衰退期的公司以节约成本、战略转型为目标。大概如此。

预算是以财务指标的方式呈现出来的,所以只要把预算做出来,财务指标就有了,第一步“把公司战略转化成财务指标”就很简单。

举个例子,现在创业公司很多,创业公司特别是刚刚成立三年以内的公司,做预算不应操之过急,不能一开始就制定各种盈利指标。公司就跟婴儿一样,要有一个成长的时间。所以初创公司的预算,应该以生存下去为目标,就是首先要保证不能倒闭。都说创业九死一生,我觉得很有可能刚开始没有摆好自己的定位,眼高手低,操之过急。要生存下去,怎么办呢?那就是要有现金,有充足的现金。现金流对初创公司就是生命之源,因此预算的目标就是保持充足的现金流。

2、客户第一

公司的客户是谁?在哪里?他们有哪些需求?

这三个看起来很简单的问题,实际上很多公司直到现在、甚至倒闭那天都没搞清楚。现在的市场环境,不管哪个行业,竞争都是越来越激烈,客户群体也被划分的越来越细微。

财务指标设定好以后,就要思考上面的问题。比如要实现收入指标,那么需要新开拓多少客户,原有客户需要多少能够继续购买我们的产品等,这些内容都要设置成可以量化的指标。

3、产品与服务

虽然平衡计分卡第三个维度是内部业务流程,但是我觉得用“产品与服务”概括第三个维度会更容易理解。因为上面讲到客户维度,找到了目标客户群,接下来就要为这些客户提供相应的产品和服务了,上下承接。

产品与服务在平衡计分卡中所占比重应该是最大的,这是企业持续生存和盈利的基础。这个维度要思考类似下面的问题:

为了让客户满意,我们应该生产什么产品?为了实现财务指标,我们应该生产多少产品、产品定价如何、采用什么营销手段?等等。这些都是企业运营层面的问题,也会涉及到业务流程,所以要花费更多的时间在这个维度上设置一些指标,产品产量、存货周转率、交货率、新产品开发率等。

4、学习与成长

我觉得“学习与成长”讲的是企业的后勤保障措施,即为了实现财务指标、满足客户需求、生产产品,企业需要充足的后勤保障措施,比如高素质的人力资源、设备投入、安全的生产环境、争取外部政策支持等。这个维度也要设置一些指标,比如核心员工在职率,研发投入比率、固定资产使用效率等。

一个完整的战略地图绘制下来,大概指标总数量在20个左右,不宜过多也不宜过少。四个维度指标占比依次是20%、20%、40%、20%。

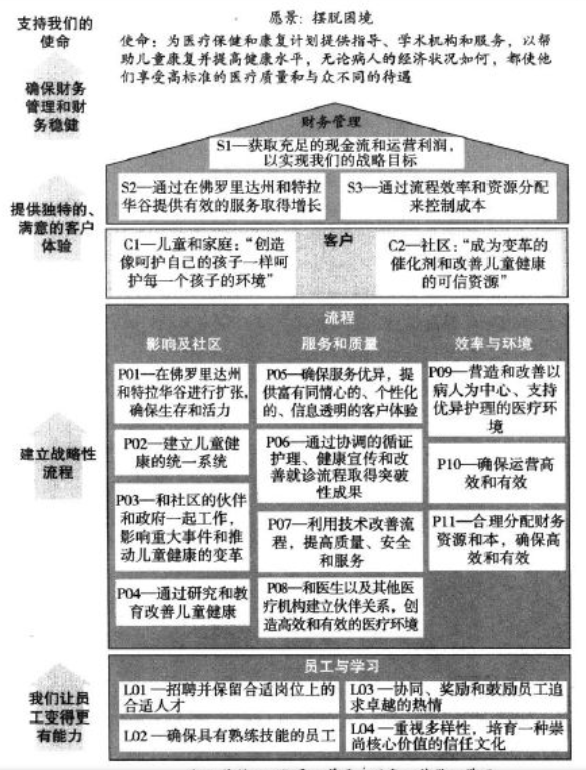

下面这张图是战略地图的案例,引自《平衡计分卡战略实践》一书,作者Robert Kaplan &David Norton。

在这张图中,四个维度使用的都是描述性的语言,但是我觉得最好用可以量化的指标来表达更直接,更便于考核。

(三)执行

战略地图的作用是指引,绘制好以后,大家对目标就非常清晰了,每个人都会清楚的知道“做什么”。接下来就是“怎么做”的问题。

地图中涉及到的所有部门都要制定行动方案,把指标再进一步分解。比如人力资源部门,如果要满足核心员工在职率的要求,需要制定怎样的招聘与安抚计划;生产部门为了完成既定的产品产量需要制定怎样的生产方案,需要哪些资源;

各个部门应该在规定的时间完成行动方案,提交预算管理部门进行统一审核。因为各个部门都是按照自己的职责做计划,很少考虑到部门之间的协调与配合。所以必须有统一的预算管理部门对各个部门的方案统筹安排,减少矛盾,抓大放小,求同存异。

(四)考核

考核不应该仅仅关注某个指标有没有完成,而是关注大家有没有朝着完成这个指标的方向努力。行动决定结果。好的行动不一定有好结果,但是不好的行动一定没有好结果。各项指标的制定不一定是合理的,比如明年要完成10%的销售增长,这个10%不是考核的重点,重点是大家有没有拿出完成10%的状态出来。有这个状态,最终哪怕没有完成10%,也是值得鼓励的,毕竟销量的好坏受很多因素的影响,有些不是人力所能实现的。